Quartier Plaisance, Paris 14 - Ilot insalubre n°17

Lucille Barrois • Guillemette Dupont • Quentin Lucas •

Valentin Meresse • Heloïse Reydellet

Le quartier Plaisancien

Les limites géographiques

L’ilot n°17 se trouve dans le quartier plaisance dans le 14ème arrondissement de Paris.

Ce quartier populaire se trouve au sud du quartier Montparnasse et est délimité par l’avenue du Maine au nord, les abords de la voie ferré à l’ouest (rue Vercingétorix), la rue d’Alesia au sud et à l’est par la rue Raymond-Losserand.

Localisation de l’ilot 17

La vie du quartier

Selon l’écrit Plaisance près de Montparnasse de Jean louis Robert, la période de 1914 à 1958 fut un contexte d’équilibre pour le quartier de plaisance. Il est important de comprendre quel était le paysage urbain de ce quartier avant la rénovation pour comprendre en quoi celle-ci a profondément changé le quartier.

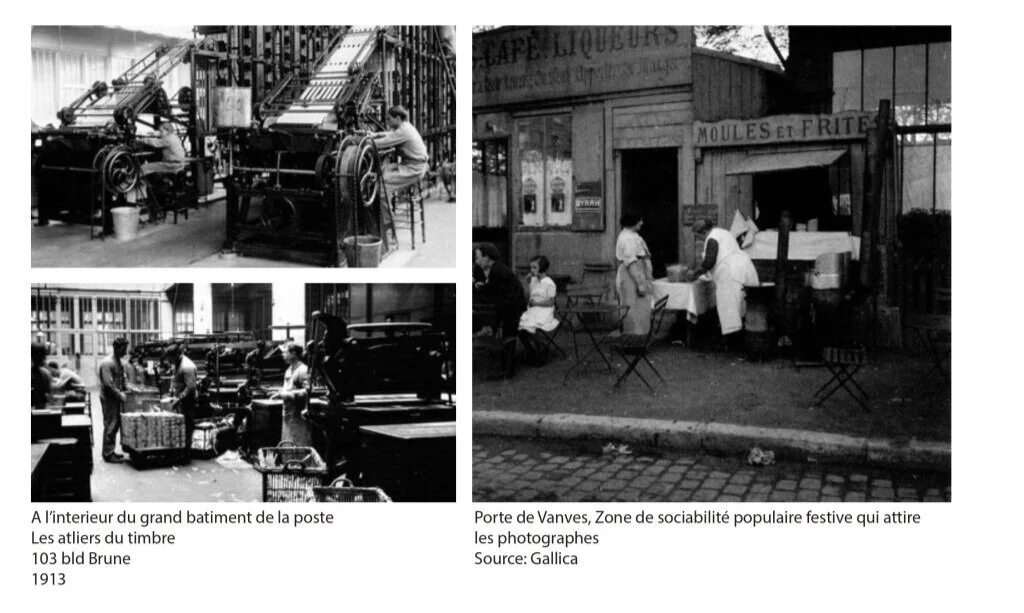

Tout d’abord la question des industries est importante, en effet Plaisance comportait un grand nombre d’usines, de métallurgie, d’habillement, de papier et d’autres encore. Le quartier accueillant également un grand atelier de la poste.

Les commerces participaient également au paysage du quartier avec beaucoup d’échoppes, et de lieux de rencontres et de fêtes qui attiraient les photographes parisiens.

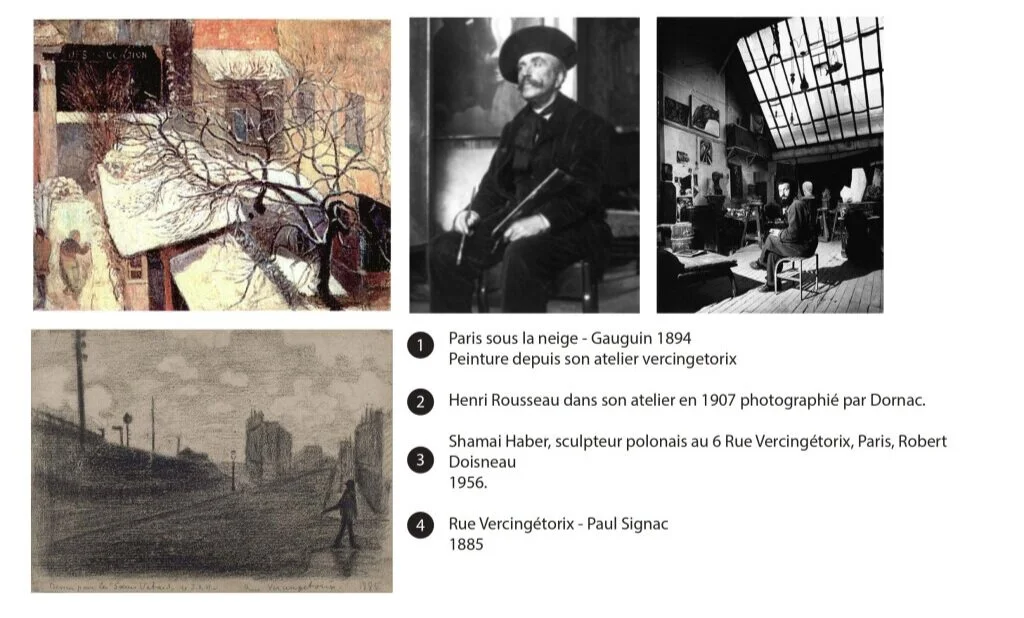

Mais plaisance était surtout un quartier d’artistes. Dans les années 50, beaucoup d’ateliers et de cités d’artistes bordaient les rues du quartier, c’est un aspect qui nous intéresse beaucoup dans cette présentation et nous verrons plus tard un témoignage d’un ancien artiste de la rue Vercingétorix.

Plaisance attirait les artistes notamment pour sa proximité à Montparnasse. Ce quartier leur permettait d’être très proche d’un quartier artistiquement effervescent avec un loyer beaucoup plus faible que ce qu’on trouvait à Montparnasse. Ainsi beaucoup d’artistes travaillaient ou habitaient dans les cités Vercingétorix ou Moulin du beurre qui dataient du 19eme siècle.

On constate que beaucoup d’artistes célèbres peignent sur le quartier.

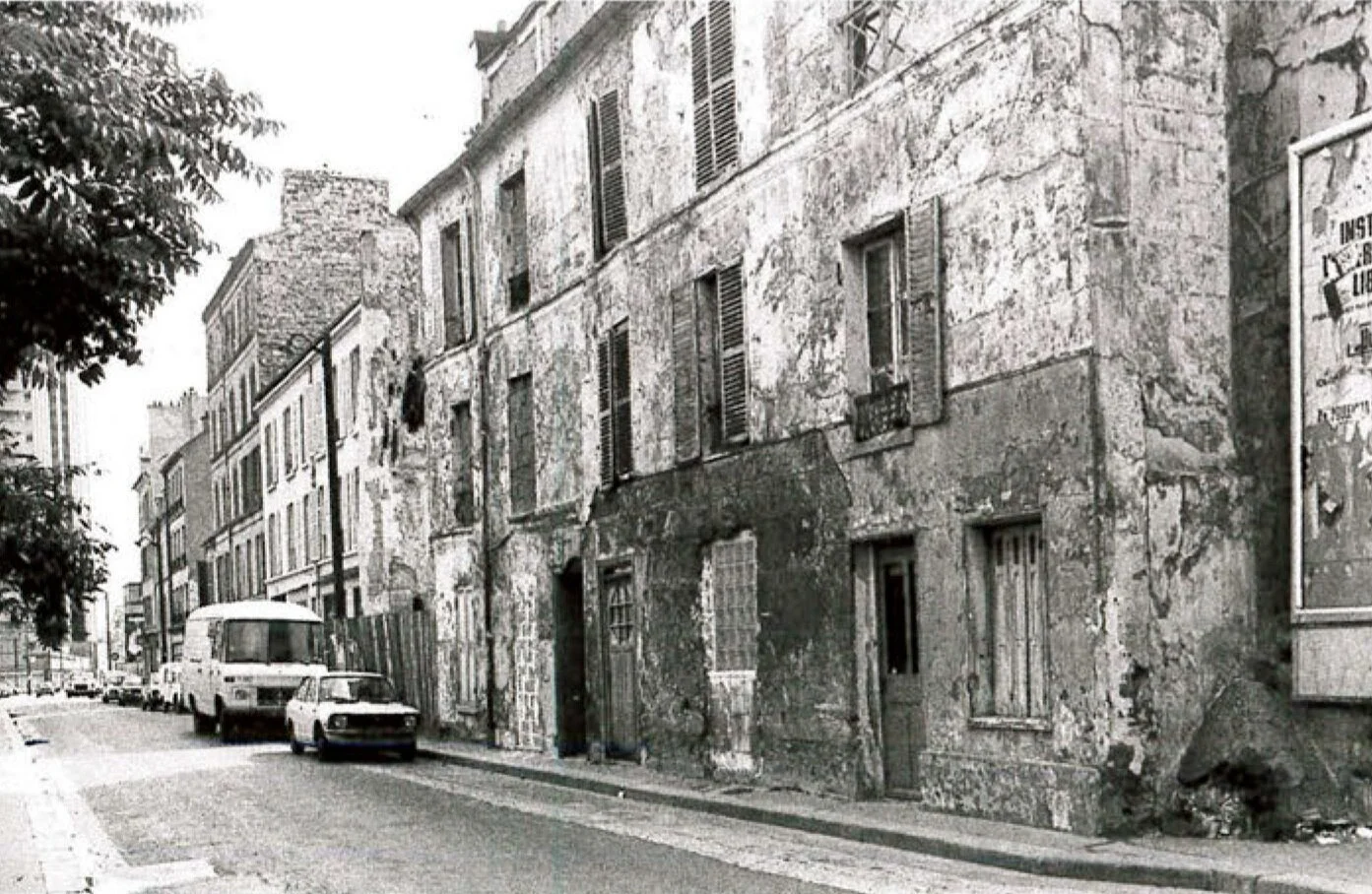

Le classement en îlot insalubre

Le bâti Plaisancien n’est pas vieux (1850-1910) mais il est de qualité très modeste. Or à partir de 1914, les propriétaires n’entretiennent plus le bâti car ils considèrent que la rentabilité des logements est insuffisante et surtout après 1949 et la loi bloquant les loyers. Donc les logements se dégradent.

C’est également la période où se développe la tuberculose. On repère vite à Plaisance des rues et des ilots qui sont les lieux d’une tuberculose abondante. C’est ce qui va entrainer son classement en 1941 en îlot insalubre n°17. C’est le dernier qui s’ajoute à la liste crée en 1906.

L’insalubrité croissante et le manque de confort se fait ressentir surtout après 1945. Les logements sont très petits, les toilettes sont sur le palier parfois même dans la cour de l’immeuble et la salle de bain est inconnue, il y a juste un point d’eau. Ainsi la situation est de plus en plus difficile à vivre et la misère est importante.

Le projet de transformation

La ZAC « Guilleminot-Vercingetorix »

Cette situation de dégradation va rencontrer dans les années 1950-1970 des stratégies de l’état de transformation et de rénovation selon deux axes :

La rénovation du quartier par la destruction de l’ilot insalubre, il faut tout refaire avec du neuf

L’axe des transports (autoroute urbaine)

Tracé de la ZAC Guilleminot-Vercingétorix

Il y a également un mouvement qui concerne les industriels : Dans les années 1960, c’est le temps de la délocalisation en dehors de Paris. Entre 1950 et 1975, Plaisance va perdre ses sept principales usines et laisser de grands terrains inoccupés. Ces 2 stratégies rencontrent durant les 30 glorieuses, les aspirations des habitants à vivre dans des logements meilleurs.

En 1974 est créée la ZAC Guilleminot et son aménagement est confiée à la Société d’Économie Mixte de Rénovation du Secteur Plaisance (SEMIREP) dont les pratiques sont douteuses. En 1980, la ZAC est agrandie par l’annexion de la rue Vercingétorix en conséquence de l’abandon de la radiale et prend le nom de « Guilleminot-Vercingétorix ». La même année, le plan d’aménagement de zone et le programme des équipements publics est approuvés. L’aménagement de l’ilot est achevé dans les années 2000.

La ZAC couvre une superficie totale d’environ 10,5 hectares et a notamment permis de réaliser : 2 700 logements, bureaux, commerces, écoles, salles de sports, espaces verts.

Une grande partie de la population malgré l’insalubrité et le confort médiocre est attaché au bâti ancien car il exprime le mode de vie et d’habiter et les sociabilités du quartier. Des tensions vont donc apparaitre entre les habitants et les pouvoirs publics.

Par exemple, les habitants ont peur que la rénovation aboutisse à des logements beaucoup plus chers et inaccessibles. C’est d’ailleurs ce qui va se passer puisqu’en 30 ans, la population va considérablement chuter car une partie ne peut se reloger dans le quartier malgré les logements sociaux et sont contraints de partir. D’autre part, les destructions sur la ZAC furent massives pendant les années 1970 et 1980, seuls 10 % des immeubles et maisons furent sauvés notamment grâce aux luttes citoyennes.

Plan d’aménagement de la ZAC, approuvé en 1980

Dans le même temps, est créé en 1967, l’APUR (agence d’urbanisme pour tous) qui au milieu des années 1970, mène un combat pour l’arrêt des opérations de rénovation brutalisant Paris et pour la définition d’une politique nouvelle de rénovation urbaine. En 1978, la Ville de Paris procède donc à une redéfinition d’ensemble de la plupart de ses interventions d’urbanisme en plusieurs points :

Une volumétrie mieux accordée à l’environnement existant

Un plus grand respect de la trame urbaine existante

La conservation et l’amélioration de certains éléments de l’habitat existant

Le maintien des activités artisanales et industrielles

Le développement des jardins et des espaces publics

Ces nouvelles politiques urbaines ont un peu profité à l’aménagement de la ZAC : le tracé des rues fut conservé et les hauteurs partiellement limitées. Les constructions sociales furent largement majoritaires et il y eut un mixte de grands ensembles et de résidences de taille plus modeste. Mais c’est seulement à compter de la fin des années 1980 que les opérations « table rase » s’interrompent. Les luttes des habitants ont joué un rôle considérable dans la réflexion d’une conception nouvelle de la ville.

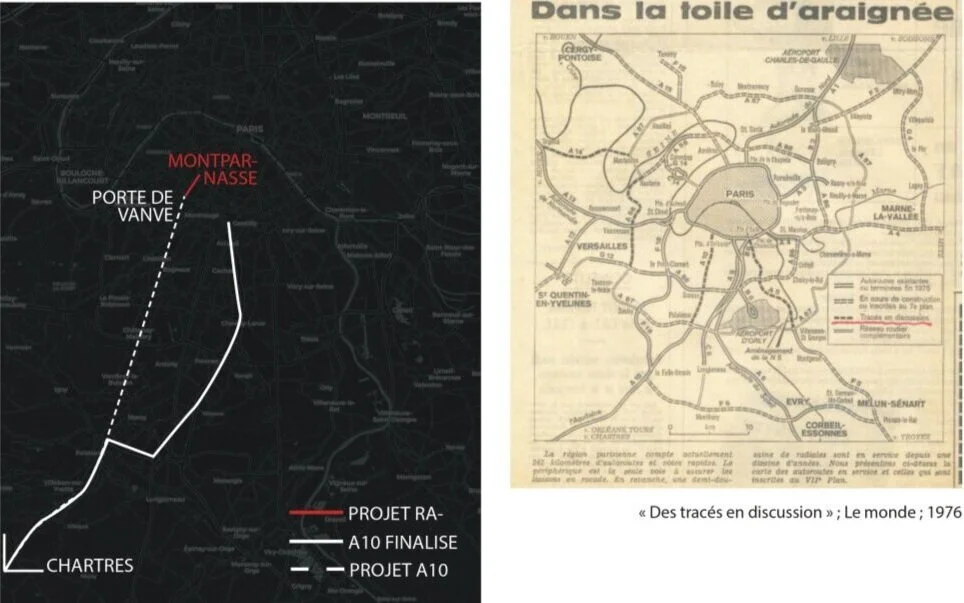

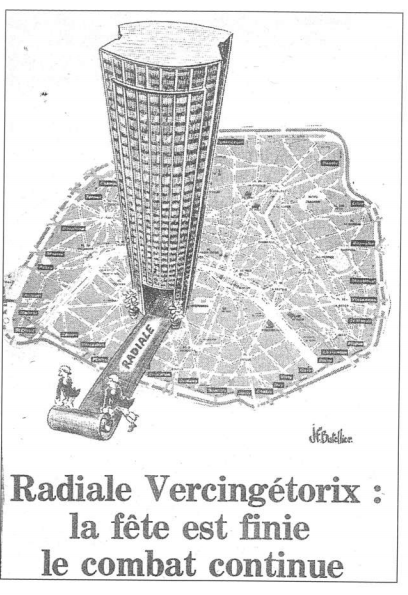

La radiale : un projet à l’échelle de Paris

L’ilot insalubre n°17 est marqué par un projet d’envergure qui le dépasse, une voie express entre la porte de Vanves et la gare Montparnasse : la radiale Vercingétorix. Les premières études marquent le début du projet en 1957. Cette autoroute urbaine s’inscrit dans le but de relier la gare de Paris Montparnasse à Chatre. Elle doit longer les voies ferrées sur le site. Ce projet s’inscrit dans un contexte de développement important de l’automobile après la Seconde Guerre Mondiale.

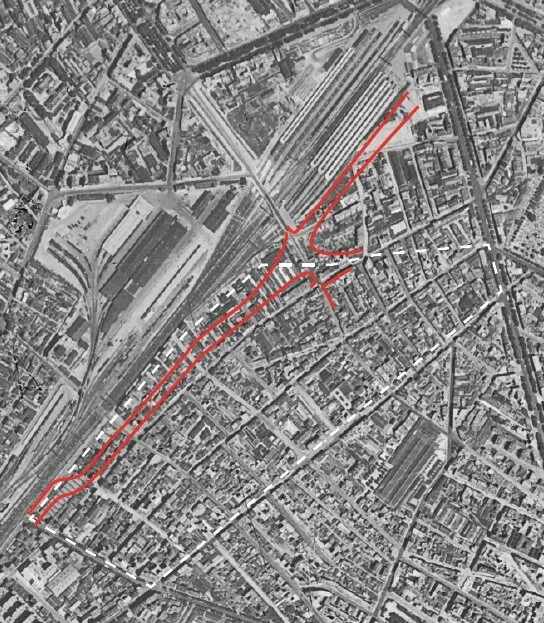

L’impact destructeur d’un projet de 2x2 voies express dans le tissu urbain Plaisancien est très visible par les cartes. Il est porté par une volonté de créer un pôle d’attractivité complémentaire à celui de la Défense au sud de Paris. Une logique d’espaces sur dalle sera évoquée, mais très vite évincé par la lourdeur des travaux.

On comprend donc très vite que les enjeux d’un tel projet dépassent les besoins des habitants du quartier.

« donner à la rive gauche le centre qui lui a toujours manque et créer au Sud de Paris un pôle d’attraction capable d’équilibrer celui du nouveau quartier de la Défense a l’Ouest »

Le Guide Bleu de Paris, édition 1968

Tracé de la radiale sur le quartier Plaisance

Fond : Photographies historiques 1950-1965 ; IGN

L’essence d’un quartier qui disparait

La radiale : un projet en décalage

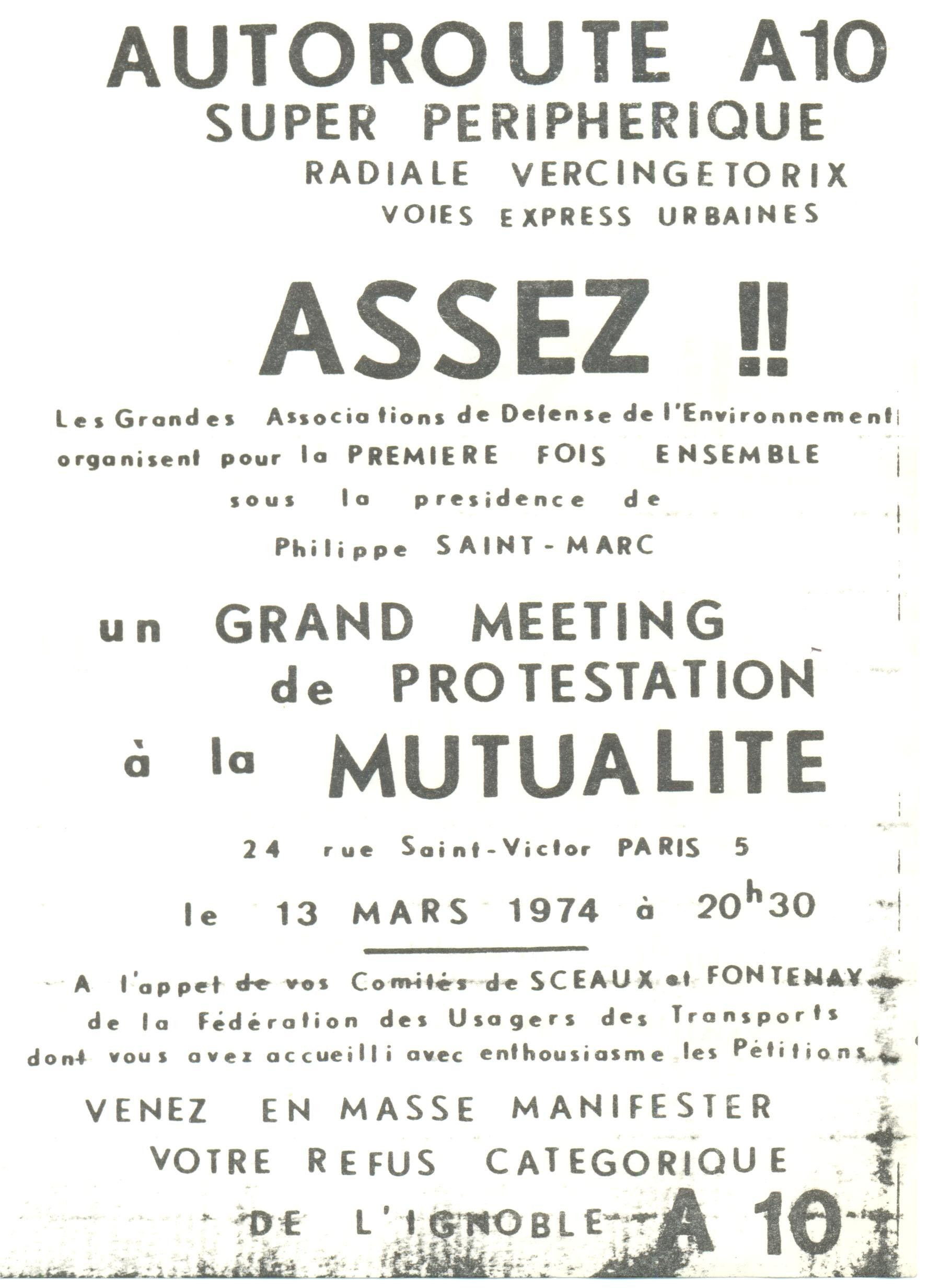

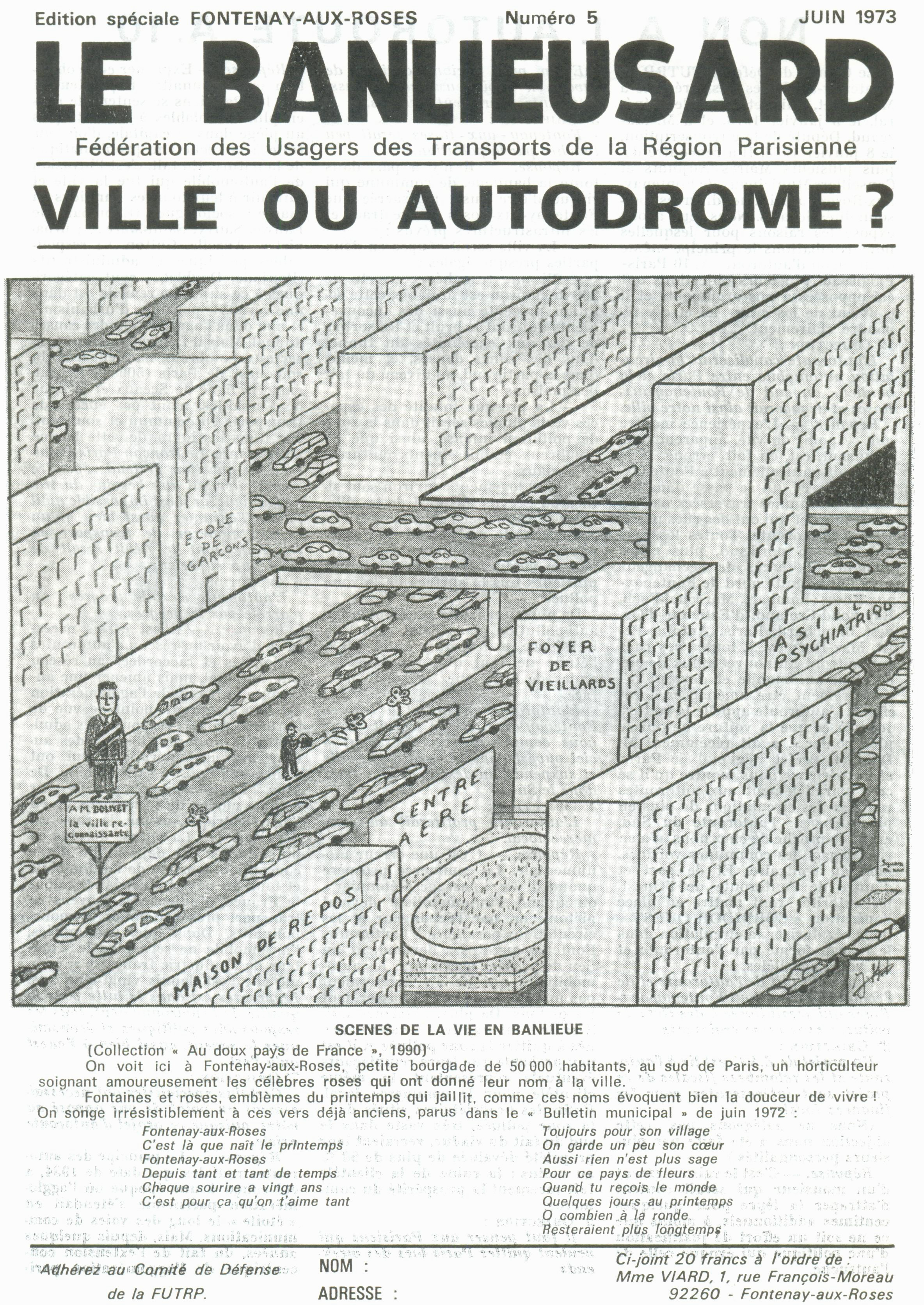

Ce projet amène toute une réflexion sur la ville et la relation entre les barres d’immeubles et les autoroutes. Ces infrastructures provoquent des destructions massives et impliquent une perte d’identité du quartier. A Plaisance, où la vie associative y est particulièrement animée, les habitants ne sont pas prêts à laisser leur quartier être détruit par ce projet d’envergure et craignent une augmentation trop importante des loyers. Ce qui, provoquerai la dissolution totale d’un quartier aux faibles moyens.

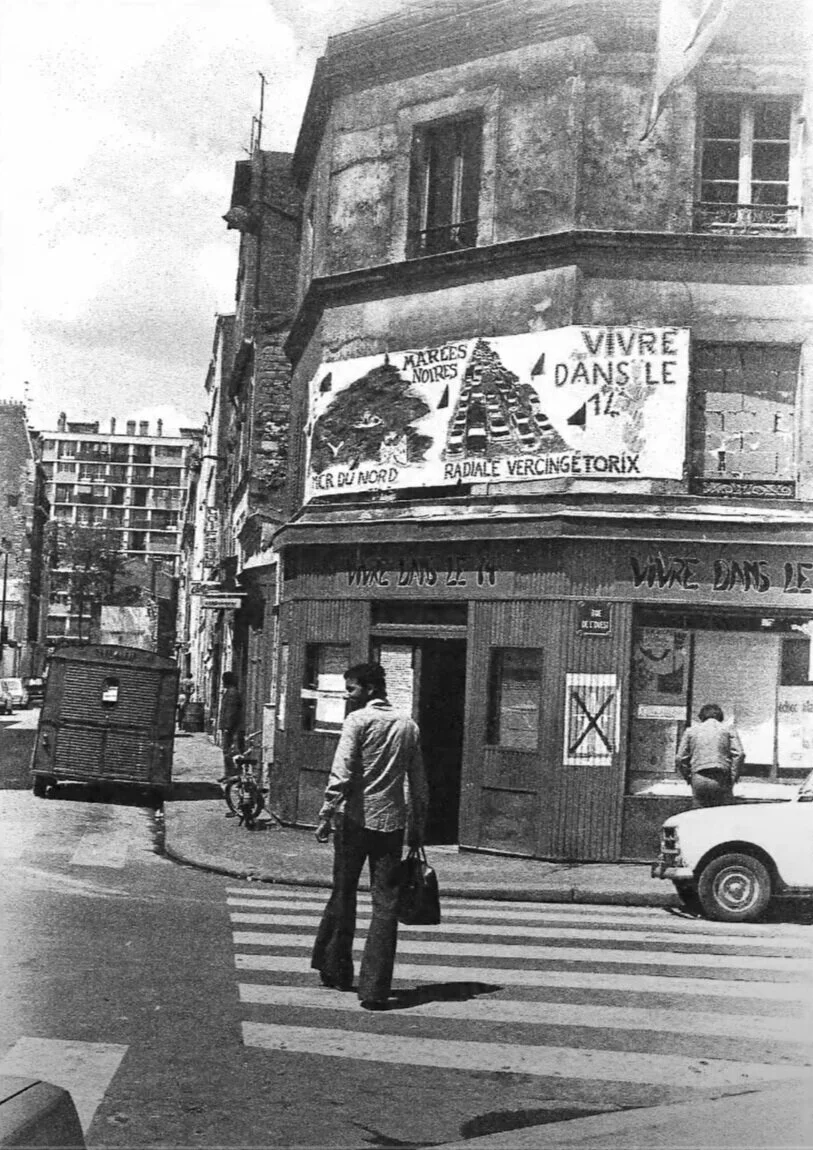

Plaisance verra alors des comités et des manifestations citoyennes contre le projet. Les premières revendications viennent de la banlieue proche, qui ne souhaite pas voir le tracé de l’autoroute A10 traverser leur ville. Suite à l’abandon du projet autoroutier, la contestation monte alors à Plaisance, les habitants ne comprennent pas la raison d’un tel projet. De nombreuses illustrations d’artistes seront visible dans le quartier. Puis, une importante manifestation aura lieu sur le site des premières expropriations. Un vote citoyen se prononce à une large majorité contre le projet.

La confrontation des habitants et des projets d’envergure est à plaisance à son paroxysme.

Photo boutique rue de l’Ouest de Martine et Alain Cérioli, 1976

L’expropriation des artistes

Portrait de Ilio Signori, artiste à Plaisance

Il est tout d’abord nécessaire de rappeler que plaisance, tout comme l’ensemble de l’agglomération parisienne subit une désindustrialisation, c’est-à-dire un déplacement des usines en périphérie et le plus loin possible des logements. Ainsi entre 1960 et 1975, plaisance perd ses principales usines.

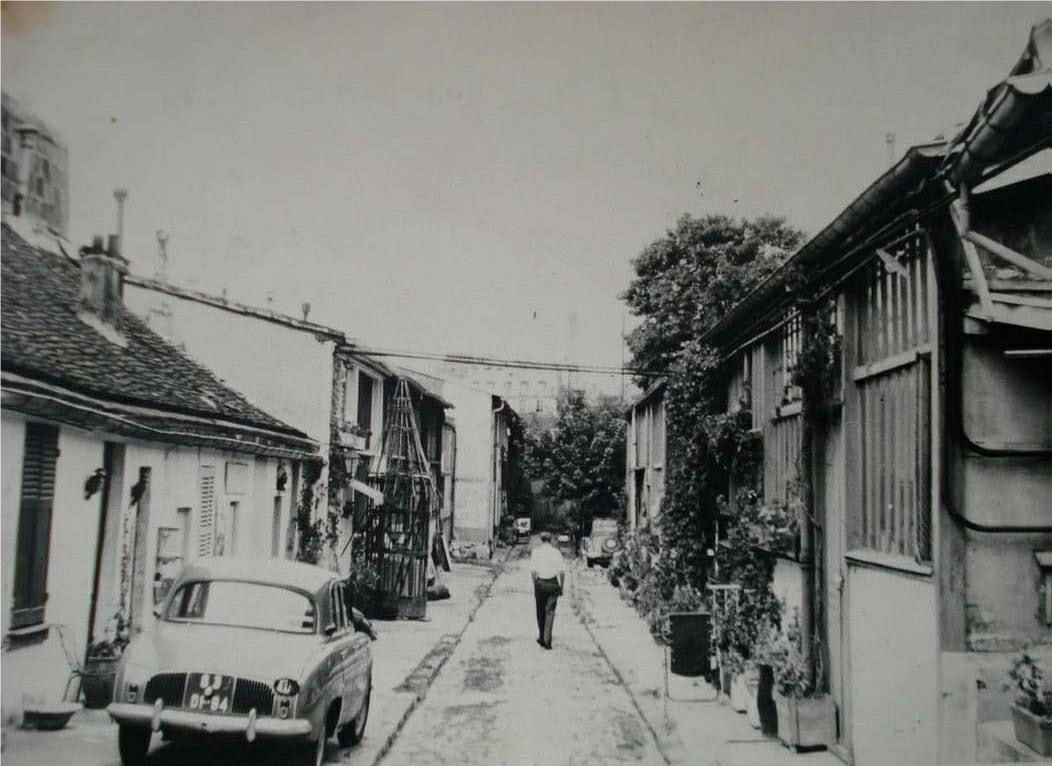

C’est un moment clef dans l’histoire du quartier. Les artistes perdent la proximité aux industries dont ils ont besoin pour leur travail comme les usines de métallurgie, de tissus, papiers… De plus les acteurs en charge de la rénovation de l’ilot 17 préfèrent exproprier dans un premier temps les artistes, les commerces et les usines car il est plus simple d’exproprier des gens travaillant dans le quartier qu’habitant dans le quartier. Ainsi dès 1960 Le cité Vercingétorix connait ses premières expropriations.

Pour rendre le sujet plus vivant nous allons vous parler d’un témoignage d’un artiste ayant travaillé au 50 rue Vercingétorix que nous avons pu contacter. Son histoire parle précisément de la question des artistes expulsés.

Photos partagées par Jerôme Signori, fils de Ilio Signori

Vue du 50 rue Vercingétorix, atelier de son père dans les années 1960

Ilio Signori est sculpteur, en 1956 il vient s’installer dans un atelier du 50 rue Vercingétorix, alors qu’il est encore étudiant aux beaux-arts. C’est une amie qui lui propose cet atelier, pour une bouchée de pain, c’est pour lui une aubaine, il accepte sous accord tacite.

L’atelier est situé près d’une usine de plâtre, ce qui rend le coût du terrain très peu cher car en mauvais état et rapidement un promoteur décide d’acheter le numéro 50 52 et 54 de la rue Vercingétorix. Son projet étant de détruire l’allée pour un projet de logement.

Dans un premier temps, Ilio nous raconte que les artistes commencent à se révolter avec pour acte principal d’arracher les panneaux de construction installés par les promoteurs. Par la suite un comité de défense d’artistes se met rapidement en place avec notamment des gens célèbres comme Picasso et Cocteau. Ilio nous raconte aussi de nombreuses expositions qui se déroulaient dans l’allée avec son groupe d’artistes qu’il appelle « le groupe de l’allée » et qui participaient à ce mouvement de rébellion des artistes envers les promoteurs.

Ilio insiste : C’est grâce à ce comité de défense et ces mouvements d’artistes qui n’avaient pas froid aux yeux que ainsi l’aide de ces artistes renommés que Ilio Signori a pu rester dans un premier temps 4 ans.

Mais en 1960, les choses se gâtent et lors de son mariage se déroulant sans son atelier, un homme vient interrompre la fête et lui apporte un « billet rose »: un mandat d’expulsion.

Ilio contacte alors un premier avocat, mais pas convaincu il contacte une avocate spécialiste des expulsions, associée de la firme Florio. Un premier procès le voit victorieux, ainsi que le renvoi en appel et enfin en cassation. Les trois jugements sont à son avantage, il peut rester dans son atelier. Le promoteur abandonne alors la partie et vend le terrain à la ville de paris.

Ilio nous a dit que le dialogue était évidemment plus facile et que les cinq artistes du groupe de l’allée ont réussi à conserver un local. Il passera donc encore 27 heureuses années dans cet atelier jusqu’en 1983 quand le bâtiment est démoli, devenu vraiment trop vétuste. Il est le dernier à être resté, autour tout l’ancien tissus de l’allée était détruit.

A la suite de ça la ville lui accorde un nouvel atelier dans un bâtiment neuf au 19 rue Alain près de la place catalogne. Il nous explique que les prix de location du local ont évidemment beaucoup changé. Ayant l’habitude dans les années 60 de payer un loyer de 500 francs, il paie aujourd’hui 800 euros pour cet atelier.

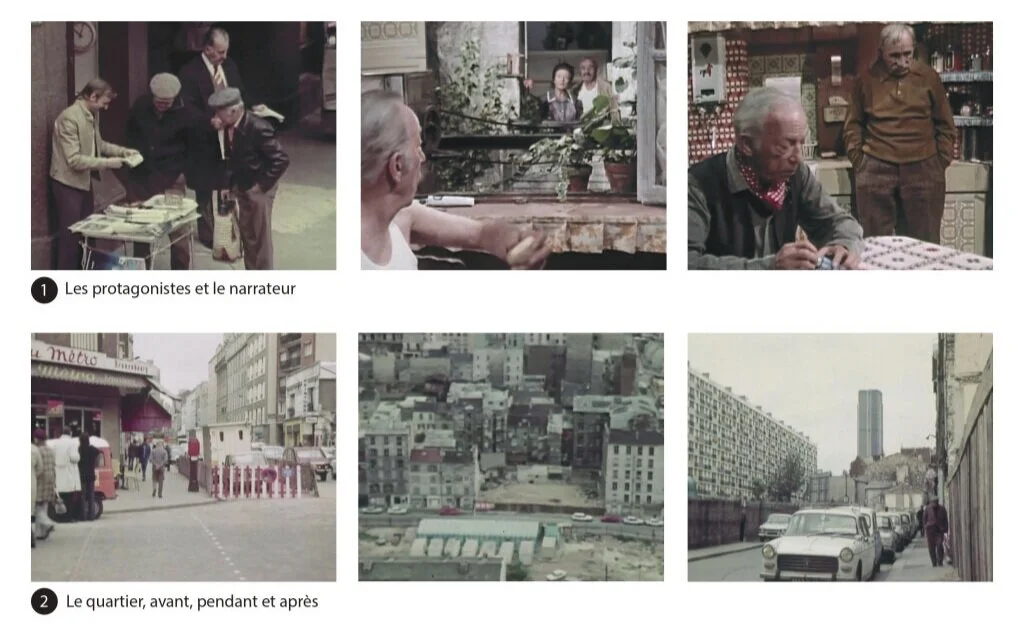

Expropriation et Relocalisation : [ANALYSE] “La vie de Plaisance”

“La vie de Plaisance” est un film réalisé par Pierre Gautherin en 1975

Nous avons choisi en second lieu de vous présenter le film la vie de plaisance réalisé par Pierre Gautherin en 1975 et diffusé à l’époque sur la chaîne de télévision antenne 2. En effet, ce film retrace une autre réalité que celle d’Ilio Signori. Il nous est raconté comment un couple de retraités est forcé à quitter le quartier qu’ils chérissent et où ils se sont établis juste après leur mariage. Nous ne vous présenterons pas le film par chronologie mais plutôt les scènes les plus marquantes pour illustrer ce récit qui réalise de nombreux flashbacks et scènes narrées par un des protagonistes.

Les personnages principaux sont deux couples de retraités René et Ginette, et Marcel et Raymonde. Ils sont de classe sociale modeste, Marcel était mécanicien talentueux désormais à la retraite. C’est lui qui reçoit par courrier l’ordre d’expulsion, le jour d’anniversaire de leur mariage qu’ils fêtent avec des amis voisins. C’est une coïncidence surprenante avec l’histoire d’ilii Signori.

Leur intérieur semble lui aussi modeste et illustre leur peu de moyen.

Le projet réalisé

La radiale : un projet qui n’a jamais abouti

Suite aux manifestations importantes des habitants et des artistes le projet de radiale ne sera jamais finalisé, bien que les expropriations aient commencés. Aujourd’hui, les terrains expropriés ont été transformés en parc. Le tissu urbain a été considérablement changé au niveau du projet.

Emplacement actuel du tracé de la radiale, Novembre 2020

L’espace généré a permis la réalisation d’une coulée verte depuis la banlieue jusqu’au projet de Ricardo Bofill. Ce tracé a par ailleurs permis la création de la première piste cyclable à Paris qui est aujourd’hui connectée au réseau cyclable des « coronas pistes » et correspond au tracé de la piste cyclable 13.

Piste cyclable rue Alain, Novembre 2020

La place de la catalogne

La place de la catalogne est aujourd’hui la vitrine de l’architecture moderne. C’est une des places les plus récentes de paris. Malgré sa jeune histoire, la place de Catalognes situe dans un carrefour historique. Au sens propre bien entendu puisque la place débouche en effet sur des rues aux connotations historiques telles que la rue du Commandant Mouchotte, la rue Vercingétorix ou encore celle des Cinq-martyrs-du-lycée-Buffon. L’autre avantage géographique de cette place est qu’elle se situe à deux pas de la gare Montparnasse, l’une des plus importantes de la capitale. La place a été aménagée lors de la construction de la ZAC Jean-Zay ; elle prend son nom par arrêté municipal du 3 septembre 1985 . Place de Catalogne. De part et d'autre de l'immeuble "néo-classique" de Ricardo Bofill, s'élèvent deux immeubles arrondis de Maurice Novarina construits en 1988 : l'architecte a repris les mêmes proportions, sauf les colonnes qui sont en creux.

Place de la catalogne

La place de Catalogne est aussi reconnue pour sa fontaine située en plein centre, une œuvre que l’on doit au sculpteur polonais Shamaï Haber. Contrairement à beaucoup de fontaines que l’on peut trouver dans Paris, celle-ci n’inclut pas de sculptures ou de statues. Il s’agit seulement d’un imposant disque incliné de granit où de l’eau ruisselle en permanence. Un spectacle quotidien qui a d’ailleurs mis du temps à arriver puisqu’il n’est visible que depuis2000... Alors que la fontaine a été crée en 1988 ! À cause de problèmes techniques ou de mauvaises appréciations dans la conception, la fontaine n’avait en effet jamais fonctionné dès son inauguration.

Ricardo Boffile : L’échelle du Baroque

On confie donc à l’architecte Ricardo Bofillle projet de mettre sur pied des bâtiments à l’image de ce quartier “nouveau”. Un choix sensé et logique pour cet architecte espagnol, qui renoue ainsi avec la longue tradition qui unit ses compatriotes et le quartier de Montparnasse. Dans les années 40, de nombreux artistes en exil viennent en effet s’installer dans le quartier, comme par exemple Eduardo Pisano. Le nom de la place vient d’ailleurs rendre hommage à toute cette communauté autonome. Il est donc question de deux immeubles semi-circulaires, destinés à former un complexe résidentiel, les Échelles du Baroque. Construit en 1985, le bâtiment accueille au total 274 appartements. L’objectif de l’architecte espagnol, c’est de réconcilier le public avec l’architecture moderne, en jouant sur «la mémoire et l’inconscient collectifs». Selon lui, les Français seraient en effet nostalgiques de l’architecture classique française. Les colonnes et les frontons que l’on peut voir sur la façade des bâtiments rappellent en effet cette période architecturale. Les Échelles du Baroque sont bientôt rejoints par un autre immeuble en 1988, qui est cette fois l’œuvre d’un Français, Maurice Norarina. Le projet réalisé en 1985 par l'équipe internationale Ricardo Bofill Taller de Arquitectura faisait partie d'un programme de rénovation dans le14ème arrondissement de Paris, près de la gare Montparnasse.

Place de Séoul, Riccardo Boffile, l’échelle du baroque

Lucille Barrois

Guillemette Dupont

Quentin Lucas

Valentin Meresse

Heloïse Reydellet

Bibliographie :

• ROBERT Jean-Louis (2012), Plaisance près Montparnasse : Quartier parisien, 1840-1985, Paris, Editions de la Sorbonne, 626p.

Sources :

ZAC

Paris Projet n°21-22 - Politique nouvelle de la rénovation urbaine | Apur

http://a06.apps.paris.fr/a06/jsp/site/plugins/odjcp/DoDownload.jsp?id_entite=36746&id_type_entite=6

RADIALE Vercingétorix

Il était une fois dans (la rue de) l’ouest, (2010) Gérard Brunschwig

Le banlieusard n°5 ; Juin 1973

Le banlieusard n°5 ; Mars 1974

Paris Match n°961 ; 01.07.1967

"Radiale : 30 ans après"(2007), La Page du 14ème arrondissement, n°77

« Des tracés en discussion »(1976) ; Le monde

RICARDO BOFFIL